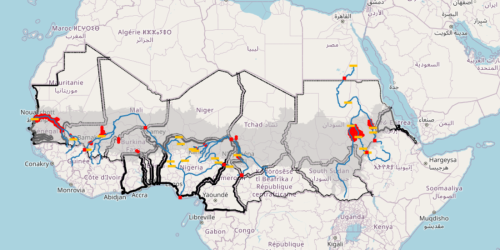

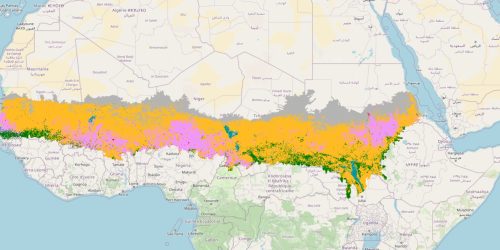

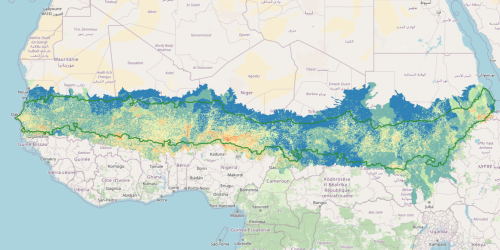

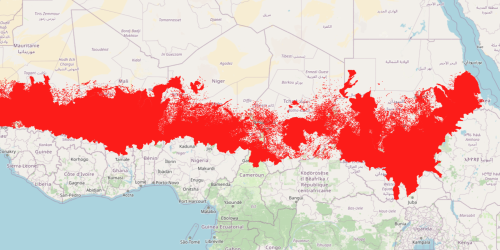

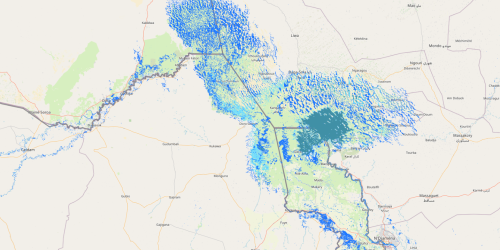

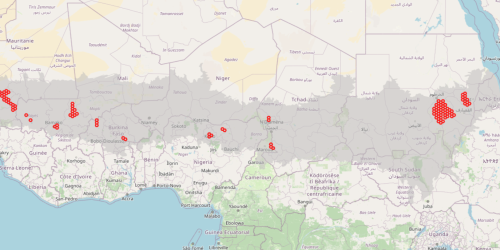

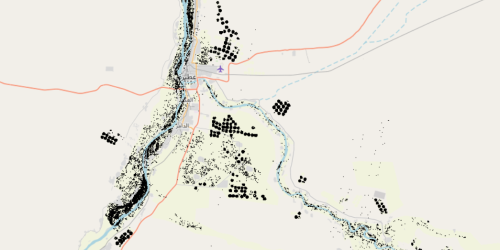

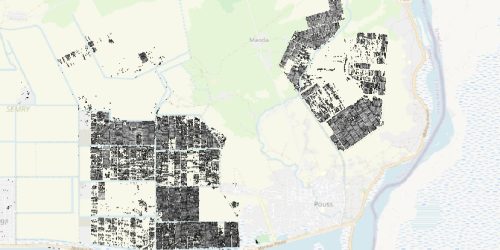

Carta degli indicatori individuali utilizzati per il calcolo della Convergenza delle Evidenze (CoE). Ogni mappa rappresenta un fattore di stress ambientale o antropico rilevante per la valutazione del degrado del suolo nella regione del Sahel. I nove indicatori selezionati sono: densità di popolazione, variazione della popolazione, rischio di siccità, erosione del suolo (RUSLE), aree urbanizzate, stress idrico, abbassamento della falda freatica, perdita di copertura arborea e dinamiche di produttività del suolo. I dati provengono da fonti globali come Copernicus, il World Resources Institute (WRI), il Global Human Settlement Layer (GHSL) e il Joint Research Centre (JRC). L’analisi spaziale di questi indicatori consente di identificare le aree in cui più pressioni convergono, segnalando un rischio elevato di degrado.

Crea la tua mappa!

Nella sezione Atlas, dedicata alle mappe, troverete contenuti cartografici e risultati delle nostre ricerche. Oltre alle mappe interattive, potete anche crearne una vostra caricando i dati dal nostro archivio.

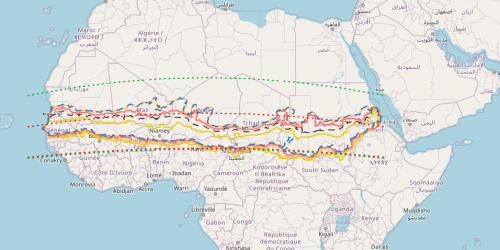

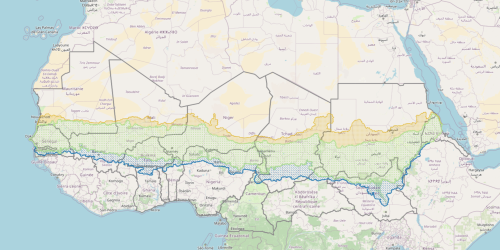

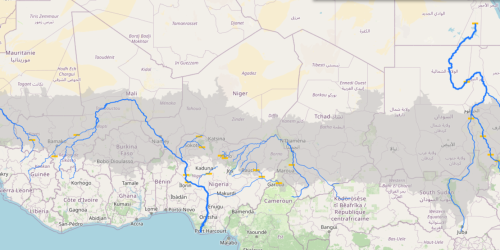

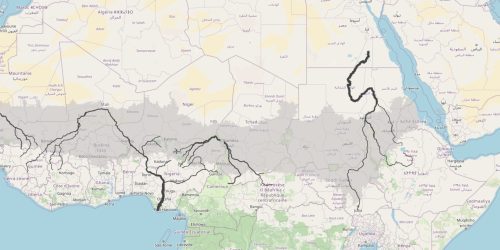

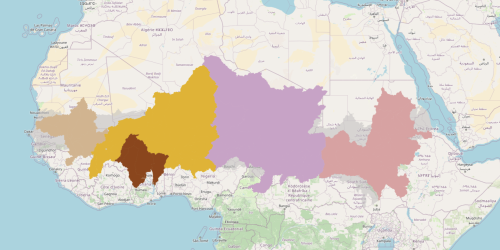

1- Limiti del Sahel secondo diversi Autori

2- Il Sahel in movimento

3- La nostra area di studio

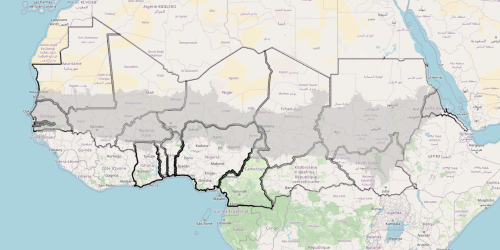

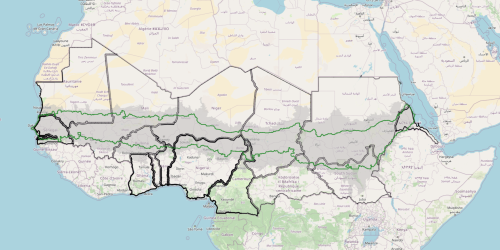

4- Il nucleo del Sahel, il Sahel liminale e la zona cuscinetto

5- I confini politici pesati del Sahel

6- Una prima sintesi cartografica: il Sahel pluviometrico e politico

7- Copertura del suolo del Sahel

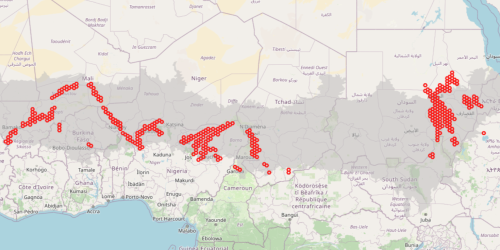

8- Carta della Convergenza delle Evidenze con nove criticità legate ai cambiamenti dell’uso del suolo

Convergence of Evidence (CoE) è un approccio sviluppato per analizzare il degrado del suolo non attraverso un singolo indicatore, ma integrando più segnali di stress ambientale e antropico. L’idea centrale è che la co-occorrenza di diversi fattori critici (come erosione, pressione demografica, perdita di produttività, cambiamenti nell’uso del suolo) rappresenti un’evidenza più robusta di degrado in atto o potenziale. La mappa ci mostra che:

-

Le aree con maggiore convergenza di fattori di degrado si trovano nel sud, dove le attività umane sono più intense e l’agricoltura è predominante.

-

Il nord appare più stabile, ma soggetto a rischi cronici di desertificazione, pur con minore pressione antropica.

9- Distribuzione spaziale degli indicatori considerati per il calcolo della Convergenza delle Evidenze

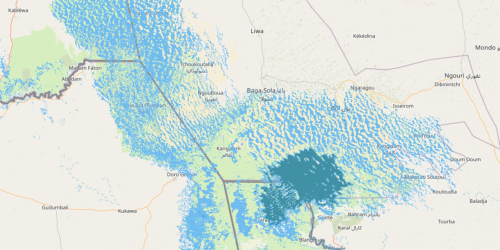

10- Dettagli del Delta Interno del Niger (Mali) come parte del Sahel idrologico

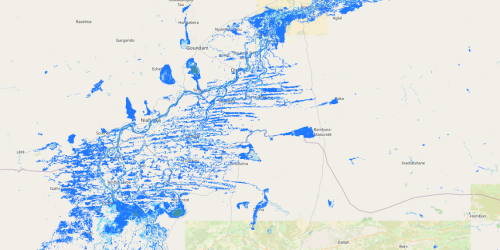

11- Dettagli del Lago Ciad come parte del Sahel idrologico

12- Il Sahel idrologico – “core area” del Delta Interno del Niger (Mali)

13- Il Sahel idrologico — “core area” del Lago Ciad (Ciad)

14- I principali bacini di ritenuta nel Sahel pluviometrico

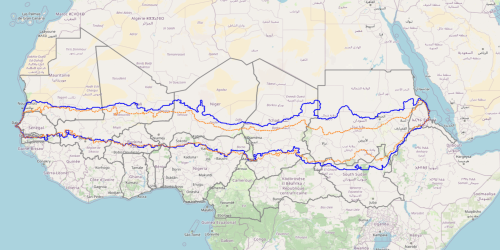

15- La portata dei fiumi e le principali dighe

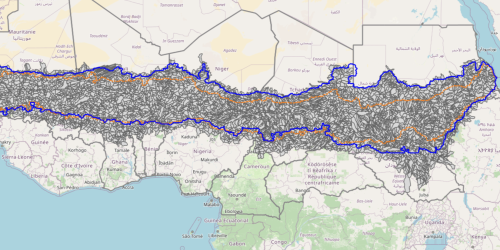

16- La pressione antropica sui fiumi del Sahel

17- Individuazione dell’area di interesse per i sistemi di irrigazione a pivot (AOIp)

18- Principali aree di potenziale interesse (irrigazione per gravità)

19- Area di interesse selezionata (AOI)

20- Area di interesse per i sistemi irrigui a gravità (AOIsu)

21- AOIp e AOIsu dopo il ritaglio

22- Principali bacini idrografici del Sahel

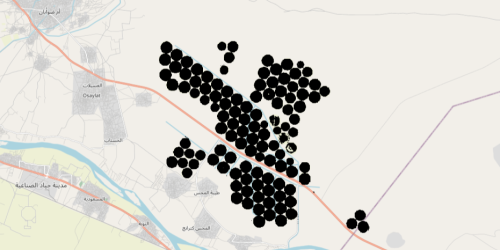

Evoluzione del progetto irriguo Waha dal 2009 al 2024 (Marzo-Maggio)

24- Evoluzione del progetto GLB dal 2009 al 2024 (periodo: marzo-maggio)

25- Evoluzione nel tempo dell’irrigazione nella zona di Atbara

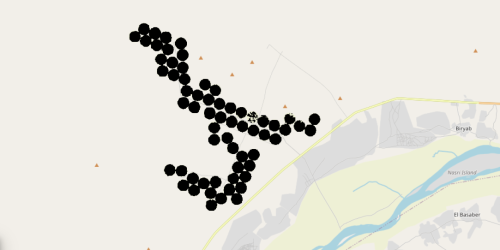

26- Cartografia della valle del Sourou (periodo: aprile-maggio)

27- Mappatura dei progetti SEMRY 1 e 2 (periodo: febbraio-aprile)

28- Una sintesi cartografica: il respiro del Sahel